“Hai apa kabar…?”

“Ha? Hai… Kok bisa?”

“Alhamdulillah. Iya kok bisa ya bertemu di sini?”

“Masih ingat saya kan?”

“Wow. Ya ingat. Ingat sekali he..he..”

“Kenapa ya? Ini takdir Tuhan. Gak nyangka.”

“Iya. Takdir. Saya juga tak berusaha mengingat. Yang sudah terjadi terjadilah.”

“Seperti cerita saja. Kebetulan bisa bertemu.”

“Berarti dunia itu sempit.”

“Frekuensi kita yang sama. Paling tidak, dekat.”

“Ha..ha..”

“Sedang apa?”

“Mengantar anak pindah indekos. Kamu?”

“Sama. Dimana kuliah?”

“Di kampus sebelah.”

“Kok sama.”

“Kan frekuensinya sudah mendekat. Berarti ada beberapa kesamaan.”

“Berarti ini belanja untuk perlengkapan indekos anak?”

“Iya. Paling enak di Mirota Kampus. Komplet. Ini kampus yang tak ada kuliahnya tapi isinya mahasiswa he..he..”

“Anak indekos di mana?”

“Di situ.”

“Yeah…”

“Berapa No HP?”

“Iya ini. Nanti saya dimisscall.”

“Apa lagi…?”

“Ok gitu dulu ya. Nanti disambung WA.”

“Iya nanti keburu dilihat anak. Ini bapak ngobrol asyik sama siapa ini he..he..”

“See you…”

***

“Mungkin, hanya Tuhan yang membuat semua bisa seperti ini. Siapa yang sangka?”

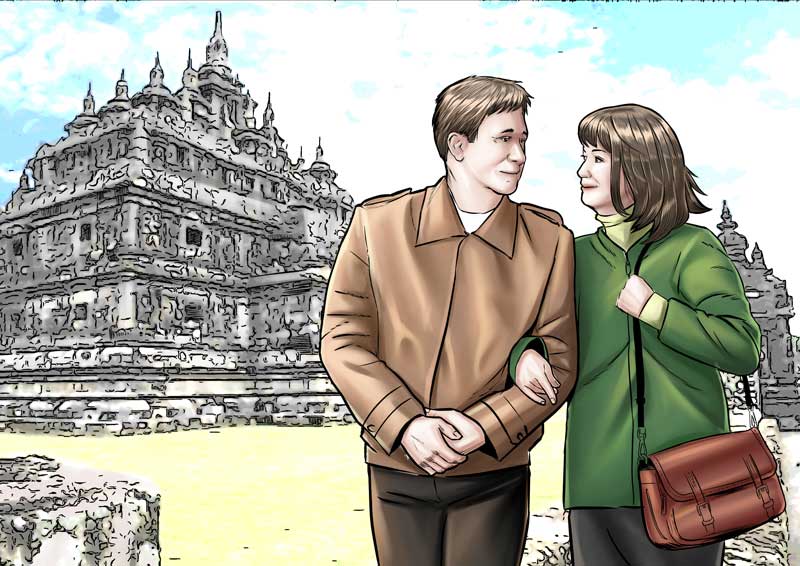

“Iya, kita awalnya bertemu saat kuliah di Yogya. Saling jatuh cinta. Sempat dolan bareng ke mana-mana, ke Candi Prambanan dan beberapa candi lainnya. Berarti suka candi sudah lama ya?”

“Sejak dulu sudah menyukai candi. Ini kebanggaan dari leluhur kita. Abad ke 9 sudah bisa membuat candi yang begitu megahnya, Borobudur. Leluhur kita orang hebat. Era Majapahit sudah bisa membuat meriam dan berlayar mengarungi samudra,”

“Karena tidak jodoh, kita membangun rumah tangga masing-masing. Tidak tahu kabar masing-masing. Mencoba melupakan semua. Kita punya anak dan kuliah juga di Yogya. Dan kota ini juga yang mempertemukan kita.”

“Iya. Kata Penyair Joko Pinurbo, Yogya itu isinya angkringan dan kenangan. Dan juga mantan he..he…”

“Siapa yang sangka ada pandemi covid? Tak ada yang tahu. Seluruh dunia terguncang dan dibuat repot olehnya.”

“Termasuk kita.”

“Siapa yang sangka, pasangan kita masing-masing meninggal kena wabah covid 19. Betapa hancurnya. Betapa sedihnya kita ditinggal seorang pendamping. Rasanya dunia mau runtuh.”

“Saya dapat merasakan.”

“Akhirnya ada sisi lainnya juga pandemi ini. Kalau memandang dari sudut lain.”

“Setidaknya ada yang bisa diambil dari rasa sedih itu.”

“Ketabahan? Kesabaran? Iklas? Menerima takdir apa adanya.”

“Iya semuanya.”

***

“Maskernya bagus ya. Di mana belinya?”

“Ini masker dengan teknologi gelombang elektromagnet ciptaan Dr Warsito yang penemu alat penyembuh kanker itu. Sekarang masker sudah bermacam-macam, berkembang dengan sentuhan teknologi. Sudah menjadi kebutuhan. Ke mana-mana orang sudah terbiasa memakai masker, sebagai perlengkapan wajib di perjalanan. Meski pandemi mulai reda.”

“Kita tetap jaga jarak ya meski baru berduaan?”

“Apa yang kamu lihat sekarang?”

“Sebuah candi yang hebat dan indah. Kita tak hanya punya Candi Borobudur dan Prambanan. Candi Plaosan ini tak kalah hebatnya.”

“Iya. Jaraknya hanya 2 kilometer dari Candi Prambanan. Daerah sini merupakan kompleksnya percandian. Ada sekitar 15 candi di sekitar Prambanan ini. Ternyata kita ini kaya ya? Warisan leluhur begitu banyak dan harus dirawat.”

“Iya. Luar biaya.”

“Kau lihat dari jauh ini. Nampak relief tentang lelaki di candi satu dan relief perempuan di candi lainnya. Ada pohon bodi di situ. Masuk ke kompleks Candi Plaosan Lor, ada dua pasang arca dwarapala, penjaga pintu yang saling berhadapan. Pada bagian tengah terdapat pendopo berukuran besar.

“Indah sekali. Teruskan ceritanya.”

“Candi Plaosan Lor memiliki dua bangunan candi utama, yang memiliki bentuk sama persis. Masing-masing dikelilingi oleh candi perwara yang berjumlah 174, terdiri atas 58 candi kecil dan 116 bangunan berbentuk stupa, Pada masing-masing candi perwara, ada tulisan sebagai keterangan. Nampaknya candi perwara sumbangan dari bawahan raja.”

“Wow. Kok tahu banyak.”

“Dibangun pada abad ke-9 oleh Rakai Pikatan, raja Mataram Kuno dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Untuk mempersembahkan bukti cinta yang tulus – tidak mengenal batasan agama, kerajaan dan budaya. Gambar relief laki-laki dan perempuan seukuran manusia yang melambangkan kekaguman Rakai Pikatan pada permaisurinya, Pramodyawardani, putri raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra yang beragama Budha. Mereka menikah, saling mencintai dan masih mempertahankan pada agama masing-masing. Perbedaan agama dan keyakinan tidak memisahkan mereka, tetapi justru saling mendukung dan menguatkan.”

“Apa itu karenanya Mas mengajakku ke sini?”

“Rakai Pikatan dan Pramodyawardani mempersembahan cinta mereka dengan membangun sebuah candi besar dan indah penuh makna. Kisahnya mirip Taj Mahal di India pada abad ke 17, sudah ada di Nusantara pada abad ke 9. Delapan ratus tahunan lebih dulu. Nenak moyang kita tak kalah dengan bangsa lain.

“Maksudnya romantisnya?”

“Keduanya.”

“Iya, nanti kita menikah, aku ingin menikahimu?”

“Anak-anak kita?”

“Mereka sudah mandiri semua. Meski ada yang masih kuliah tetapi sudah dewasa. Semoga mereka mengerti dan menyetujuinya.”

“Siap! Tapi aku kepikiran mengingat cerita candi ini.”

“Apa? Coba ceritakan. Siapa tahu bisa menyelesaikan.”

“Andaikan kita punya candi seperti ini…?”

“Apa?”

“Ini hanya andaikan. Siapa tahu Tuhan berkenan.”

“Ini yang membangun raja. Aku bukan raja.”

“Mungkin tidak semua. Hanya satu bagian kecil saja. Setidaknya bisa mengingatkan pada candi ini.”

“Aku tak bisa menjanjikan bangunannya. Yang bisa aku hadirkan ceritanya.”

“Nanti kalau sudah menikah kita tour de candi, mengunjungi candi di sekitar Yogya. Ada lebih dari 25 candi yang bisa dikunjungi.”

“Aku hanya bisa menghadirkan cerita saja.”

“Lalu permintaanku itu?”

“Apa itu harus?”

“Kalau aku berkata setengah iya?”

“Pramodyawardani rasanya tak minta he..he…”

“Dia tak minta tetapi dibuatkan.”

“Berarti aku harus membangun sebuah simbol ya?”

“Setidaknya itu.”

“Paling tidak seperti pintu gerbangnya?”

“Atau lukisannya?”

“Oke aku pikirkan dulu.”

“Dalam candi biasanya ada prasasti. Ini dokumen tertulis. Bagaimana kalau diganti buku? Buku juga bisa awet laksana batu, kalau bisa menyimpannya.”

“Boleh juga. Tapi paling tidak ada yang berwujud batu.”

“Satu simbol pintu gerbang atau hiasan ornamennya?”

“Boleh. Bagus-bagus hiasan ornamennya.”

“Iya itu bisa dibuat ornamen batik. Jadi batik ya? Nanti bisa dibuat lukisan batiknya. Ada belasan type hiasan pada candi-candi itu.”

“Di mana itu?”

“Di dinding bagian belakang itu banyak sekali ornamen dalam kotak-kotak. Juga pada hiasan pinggiran pintu dan jendela.”

“Apa saja.”

“Kaya akan flora. Pola-pola daun dan sulur-sulur seperti ukiran Jepara.”

“Wow asyik.”

“Ada juga gambar burung seperti burung podang di antara daun-daun pada sebuah pohon.”

“Burung podang sudah zaman dulu ada ya?”

“Seperti profil burung podang. Tidak tahu namanya burung apa. Dalam mitologi kan banyak jenis burungnya.”

“Asyik juga kalau rumah kita menyimpan simbol-simbol warisan leluhur he..he..”

“Juga model seperti batik cap dalam kotak yang berhiaskan daun dan sulur-sulur.”

“Berarti model batik begitu sudah ada sejak zaman dulu kala.”

“Abad ke sembilan. Bayangkan lebih dari sepuluh abad lalu. Nenek moyang kita bukan sembarangan.”

“Luar biasa kesenian bangsa kita.”

“Kata jurnalis dan sastrawan, Mochtar Lubis di Buku Manusia Indonesia sekian puluh tahun lalu. Kesenian adalah salah satu keunggulan bangsa kita. Sejak dulu.”

“Membanggakan kita. Harus dipertahankan.”

“Membangun candi perlu ketrampilan berbagai seni dan teknologi, arsitektur, ukir, bangunan, jenis batu, konstruksi tanah, transportasi dan sebagainya. Biasanya lokasi candi dekat dengan mata air atau sungai. Bisa terbayang kondisi saat itu membangun candi dengan batu-batu besar ini. Bagaimana membawanya, bagaimana desainnya, bagaimana mengukirnya, memasang satu per satu sampai puncak sekitar 40 meter. Ini bukan satu candi. Ada seratus tujuh puluhan candi. Berapa orang yang mengerjakan, berapa tahun pembangunannya. Perlu logistik besar dan manajemen proyek yang terintegrasi. Kalau molor pengerjakaannya bagaimana? Perlu juga cost control dan pengawasan biaya. Apa sudah ada korupsi ya saat itu?”

“Iya terbayang.”

“Kalau sudah ada korupsi mungkin candinya tidak seawet sekarang. Sudah rontok tak bersisa. Masih berdiri selama sekitar 1.150 tahunan. Berapa generasi masih bisa menikmati?”

“Beruntunglah kita dapat menikmati peradaban zaman dulu dalam era teknologi digital.”

“Nanti bisa disatukan dalam sebuah kamar atau rumah ya? Apa ini bisa dibilang janji?”

“Perjanjian di Candi Plaosan. Yang sederhana dulu. Anak kita kalau lahir namanya Pramodyawardani.”

“Kalau laki-laki?”

“Mohammad Rakai Pikatan.”

“Ha…ha...ha..”

“Apa kita masih bisa mempunyai anak. Usia kita sudah di atas 50 tahun?”

“Siapa tahu? Siapa sangka? Hanya Tuhan yang bisa membuat semua ini terjadi.”

“Kalau gak ya mengangkat anak. Hiasan rumah paling baik adalah adanya anak yatim.”

“Kita lihat saja nanti takdir Tuhan berikutnya. Kita nikmati saja takdir kita hari ini.” (***)

-----------------------------------------------------

SUNARYO BROTO. Lahir di Karanganyar, Solo, 7 April 1965. Hobinya membaca, menulis, melukis, traveling, fotografi dan berkebun. Di Bontang aktif dalam beberapa kegiatan, khususnya pada bidang pers dan jurnalistik di lingkungan Pupuk Kaltim. Beberapa artikel, cerpen, puisi, dan karya fotonya pernah dimuat di media massa, seperti Suara Kaltim, Republika, dan Kaltim Post, Bontang Post, Tribun Kaltim.

Beberapa karyanya telah dibukukan, di antaranya, Catatan Haji Sebuah Hati - Catatan Jalan (2007), Tentang Waktu - kumpulan puisi (2010), Pertemuan di Kebun Raya - kumpulan cerpen (2010), Catatan SDM dan Korporasi - kumpulan esai (2011), Kepemimpinan Kotan Pasaman - serial Knowledge Manajemen Pupuk Kaltim (2012), Keringat Lelaki Tua - kumpulan cerpen (2013), Perjumpaan di Candi Prambanan - kumpulan cerpen (2016), Mengenang Bontang - kumpulan esai (2021), Korporasi, SDM dam Literasi - serial Knowledge Manajemen (2021).

Biodata lengkap Sunaryo Broto bisa dilihat di tautan menu Penulis di situs web ini.

Ilustrasi: Bisman Nainggolan